※この記事はアフィリエイト広告を含みます

高校1,2年生は、第1志望校合格を実現するための計画を立て始めていると思います。

しかし、これからは厳しい現実が待ち受けています。

そこで今回は、第1志望だった京都大学を受験し不合格になり、現在は早稲田大学で過ごしている私が、高1,2の時に教えてほしかった厳しい現実をご紹介します。

最後に高校1,2年生へのアドバイスもします。

この記事を読んだ高校1,2年生はラッキーです。

ぜひ最後まで読んで私のようにならないでください!

こちらもぜひ見てください!

高1,2の模試の良い判定はあてにならない

私は高1,2年生に駿台全国模試を受けて、時々当時第1志望だった京大工学部でA判定をとりました。

A判定をとって、自分の学力が高いと勘違いしてしまいました。

しかし高3になると模試の成績は悪く、悪い判定しか出ませんでした。

冠模試でもD,E判定でした。

(この原因について、次の次の章で詳しく説明します。)

定期テストの良い結果は関係ない

私の友達に、定期テストで常に学年1位だった子がいました。

(毎年東大合格者数を10~20名出す高校なので本当にすごいことです。)

学校の先生やクラスメートは、彼は必ず東大に受かると信じていましたが、残念ながら落ちてしまいました。

彼は自分が不合格になったことについて次のように冷静に分析しました。

「自分の定期テストの成績が常によかったのは、暗記が得意だったから」

出題範囲の限られた定期テストでは、問題の解法を全て暗記すればよいので、余裕だったとのこと。

しかし、思考力が必要で、見たことがないような東大の入試問題(例年よりも難しかったらしい)には太刀打ちできなかったようです。

定期テストの結果がどんなに良くても、大学入試で最難関大に合格できるとは限らないようです。

(もちろん定期テストの結果が良い人の方が、難関大に合格しやすい傾向はありますが…)

定期テストと大学入試の違いについては、こちらの記事も参考にしてください^^

高3になると模試の成績は下がる

自分の頭が悪くなるということではありません。

高2までの模試は基本的に国数英だけでしたが、

高3になると模試の科目数が増えて理科 or 社会が追加されます。

高3になるまでに授業の大部分を終わらせた中高一貫校に通う人は理科社会の問題を解ける一方で、授業進度の速くない高校(進学校でも)に通う人は十分な問題演習をしていないのでほとんど解けません。

また、高3になると浪人生と同じ模試を受けることになります。

高2までは同じ学年の人がライバルだったのに、自分よりも1年以上勉強している浪人生もライバルになるということです。

特に理科と社会は、現役生と一通り学んだ浪人生の差が大きいです。

これらの理由から高1,2の時は良い成績を取っていた人でも、高3になると悪い成績を取ることが多くなります。

高校1,2年生へのアドバイス

授業の先取りをするべきか

難関大学を志望している人は、高3になるまでに受験で出題される範囲の大部分を終わらせておく必要があります。

授業進度が速くない学校に通っている人にとってこれは難しいです。

学校の授業の復習だけでなく先取りをする必要があります。

現実的に先取り学習できるのでしょうか?

最近は勉強に役立つ情報を発信するyoutuberやwebサイトが多いです。

よってこれらを駆使すれば先取りは可能です。

先取りができるほど頭が良い人は先取りするべきです。

しかし、多くの人は先取り学習ができません。

文系科目の暗記なら可能だと思いますが、理系科目は理解が重要なので自力での先取りは厳しいと思います。

私も高2に物理と化学の先取りを独学で試みましたが、内容の理解に苦労し結局あきらめました。

はじめて学ぶ内容が頭に残らず、勉強効率が悪かったです。

私は多くの人にとって先取りをするよりも既習範囲の問題演習を積むのが良いと思います。

先取りをするには多くの時間と労力が必要で、効率的とは言えないからです。

既習範囲の問題演習を積むと聞いて、すでにやっていると思う方は多いでしょう。

数学だったら青チャートの問題ができるようになったから問題演習を十分やっているではないかと思う方は多いと思います。

しかし、典型問題を学習(暗記)することと初見の問題を解くことは全くの別物です。

私はこのことに気づかなかったため、初見の問題を解く訓練をしていませんでした。

初見の問題でも解けるよう問題演習をするべきです。

レベルの高い模試を受けてみる

難関大志望者の中での自分の相対的な実力を知ることは重要です。

そのために、東大などの難関大志望者はレベルの高い受験生が受ける駿台とZ会の高1,2アドバンスト模試を受けると良いと思います。

この模試は同じ学年の駿台全国模試よりも難易度が高いです。

高2のアドバンスト模試では理科も出題されるので良い経験になると思います。

過去問を解く

まだ学校の授業が一通り終わっていないから、過去問なんて解けるはずがないと思う人は多いと思います。

しかし、今まで習った範囲だけでも過去問を解いてみることをおすすめします。

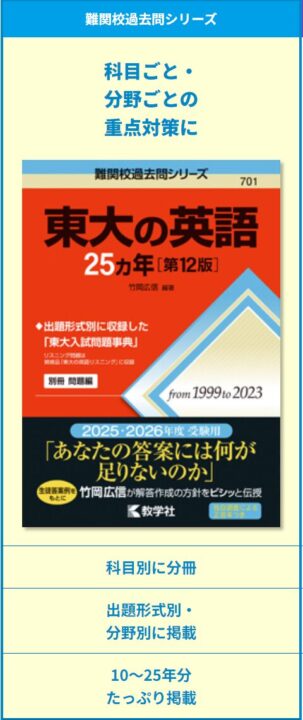

教学社の難関校過去問シリーズなどの科目別の過去問は分野ごとに問題を掲載していることがあります。

このような過去問を使えば単元別に問題を解くことができるのでおすすめです。

過去問を解いてみるとわかると思いますが、既習範囲の問題でも全然解けないと思います。

ぜひ過去問を解いて危機感をもってください。

Z会の良問で実戦的な二次試験対策

難関大を目指す高校1,2年生には、Z会の演習と単元別教化学習が向いています。

特に、高2までに難関大入試の問題が解けるレベルを目指せしている高校生におすすめです。

単元別教化学習とは?

Z会の単元別教化学習は、高校全単元を自由に学習可能な「オープンカリキュラム」形式です。

基礎理解から記述演習まで高校全単元を「自由に攻略」することができます。

これは通信教育ならではのメリットです。

高1,高2は次のような勉強ができます。

✅授業進度に合わせた演習で着実にステップアップ

学校の授業で習った範囲を選んで、重点的にZ会の演習を積むことができます。

学校の授業進度やカリキュラムに合わせてアウトプットを積めます。

✅学年を越えた先取り学習を堅実に進めて入試準備

自分一人で参考書を使って勉強しても頭に残りませんが、Z会のオリジナル教材と映像授業、個別強化AI演習や添削指導で無理なく着実に勉強をすすめることができます。

授業進度の遅い学校に通う高校生でも、理科/社会の対策を早いうちから着実に進められるのが魅力的です。

なぜZ会なのか?

Z会には応用問題や思考力が問われる問題を解くための力を養う教材が充実しています。

特に、大学入試に必要な深い理解と発展的な思考力を鍛える講座が特徴で、難関大学の入試でよく出題される応用的な問題にも対応できる力を身につけることができます

さらに、Z会では実戦的な演習を通して、複数の資料を使った問題解決や高度な分析力を鍛えることで、共通テストや難関大入試に挑戦するための確かな力を育成します。

難易度の高い問題にもしっかり対応し、学力の向上を目指す高校生にとって、Z会の教材は強力なサポートになるでしょう。

詳しい情報は下のボタンから無料で資料請求できます。

今なら、資料請求すると「東大入試徹底解剖2025」または「京大入試徹底解剖2025」をもらえます。(※数には限りがあります)

また、下の記事も参考にしてください。Z会の講座の詳しい内容をまとめています。

まとめ

高校1,2年生は次のことに注意してください

・高1,2の模試の良い判定はあてにならない

・高3になると模試の成績は下がる

高校1,2年生はぜひ次のことをしてみてください

・授業の先取り(可能なら)

・既習範囲の問題演習

・レベルの高い模試を受ける

・過去問を解く

最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事を読んでくれた方が第1志望に合格できることを願っています。

読んでいない方はこちらもぜひ見てください!

x(twitter)でも役立つ情報を発信しています。

ぜひフォローしてください🙇♀️

アカウントはこちら

コメント